Wissenschaftliche Literatur Rezeption

Eine Auswahl unserer Fachbücher

Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.

Zum Shop

Zum ShopMarina Wagnerová / Boris Blahak (Hrsg.)

Hussitismus und Grenze / Husitství a hranice

Jan Hus, seine Zeit und Bezüge aus interdisziplinärer Perspektive. Zum 600. Todestag von Jan Hus / Jan Hus, jeho doba a odkaz z interdisciplinární perspektivy. K 600. výrocí upálení mistra Jana Husa

Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der Europäischen Integration

Am 6. Juli 1415 wurde der tschechische Kirchenreformator Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz als Ketzer verbrannt. Dieses Ereignis hatte gravierende Auswirkungen auf die weitere politische und konfessionelle Entwicklung der böhmischen Länder und prägt bis heute das kulturelle Gedächtnis der tschechischen Gesellschaft. Hussens Persönlichkeit und die Folgen seiner Hinrichtung haben jedoch auch in der deutschen Geschichte Spuren hinterlassen, etwa in der Lehre Luthers oder…

15. JahrhundertArchäologieBayerisch-Böhmische GrenzeBayernBöhmenDidaktikGeschichtswissenschaftGrenzüberschreitungHus-RezeptionHussitenHussitismusJan HusKatholische KircheKonstanzer KonzilKulturwissenschaftLiteraturwissenschaftMedienwissenschaftNumismatikReligionswissenschaftZweites Vatikanisches Konzil Zum Shop

Zum ShopJanina Dahlmanns

Erich Heckels Werk der Zwischenkriegsjahre 1919–1937

Erich Heckel (1883-1970) war Mitbegründer der Künstlergruppe „Brücke“ und ist als einer der bedeutenden Vertreter des deutschen Expressionismus in die Kunstgeschichte eingegangen.

Die Künstlergruppe „Brücke“ bestand von 1905 bis 1913. Das Schaffen ihrer Mitglieder wie Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff u.a. ist durch zahlreiche Ausstellungen bekannt und kunstwissenschaftlich vielfach untersucht. [...]

Die BrückeEntartete KunstErich HeckelExpressionismusKünstlergruppeKunstgeschichteMagischer RealismusMarées-RezeptionModerne RomantikNaturalismusNeue SachlichkeitOtto MuellerWeimarer RepublikZwischenkriegsjahre Zum Shop

Zum ShopSarah Maier

Analyse von Facebook-Kommentaren zu politischen Themen

Wie deutsche und französische Jugendliche und junge Erwachsene Nachrichten bewerten und kommentieren

Angewandte Linguistik aus interdisziplinärer Sicht

Facebook ist Social Media par excellence. Das haben mittlerweile auch die Fernsehnachrichten verstanden, denen das jüngere Publikum davon läuft. Wenn sie nicht ihre Daseinsberechtigung für die jungen Generationen verlieren wollen, sind sie gefordert mit diesen in Dialog zu treten. Das geschieht heute über die Fan-Seiten der Fernsehnachrichten. Die Redaktionen der Nachrichtensendungen posten aktuelle Meldungen, und die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen können ihre…

Angewandte LinguistikAnschlusskommunikationDeutschDiskursanalyseFacebookFernsehenFranzösischHomophobieInterkulturalitätInternetJugendJugendlicheKommunikationNachrichtenrezeptionOnline-KommunikationPolitische HandlungsbereitschaftSocial MediaSoziale MedienWeb Zum Shop

Zum ShopJan Martin Eschbach

Making Britannia – Das Epische Erzählen vom Werden eines Volkes

Untersuchungen zu den Roman Britain Novels Rosemary Sutcliffs

Studien zur Anglistik und Amerikanistik

Rosemary Sutcliffs historische Romane gehören zur Weltliteratur für Kinder und Jugendliche. Ihre spannenden Erzählungen The Eagle of the Ninth, The Silver Branch und The Lantern Bearers, die von der Römerzeit in Britannien erzählen, haben das Geschichtsverständnis mehrerer Generationen von Lesern geprägt. Der vorliegende Band versucht, die Gründe für den anhaltenden Erfolg dieser Bücher darzulegen. Er nimmt Bezug auf Sutcliffs Biographie und schildert, wie…

Adler der Neunten LegionAnglistikAuthentizitätCharakteristikDer FackelträgerDer Silberne ZweigGeschichteGeschichtsverständnisGroßbritannienHistorischer JugendromanLeitmotiveLiteraturwissenschaftRezeptionsgeschichteRömisches BritannienRoman BritainRosemary SutcliffSymbolikThe Eagle of the Ninth Zum Shop

Zum ShopCarolin Kraft

Dürer und die Kunst des 17. Jahrhunderts: Facetten künstlerischer Rezeption

Die Dürer-Rezeption gegen Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts ist eine vielschichtige Ausnahmeerscheinung im Frühbarock. Im Mittelpunkt dieser Studie stehen die unterschiedlichen Arten der Rezeption sowie die Frage, was die jeweiligen Parteien dazu bewegte, auf Dürer zurückzugreifen, seine Werke nachzuahmen oder zu sammeln.

Im ersten Teil wird auf das Konzil von Trient, die lobenden Erwähnungen Dürers in der Kunstliteratur und die steigende Verehrung…

17. JahrhundertAlbrecht DürerKonzil von TrientKunstgeschichteNachahmungPropagandaRezeption Zum Shop

Zum ShopLingzi Shi

Nervenliteratur und nervöse Gesellschaft – Krankheitsdiskurse in Thomas Manns früher Prosa

POETICA – Schriften zur Literaturwissenschaft

Am Ende 19. Jahrhundert spielt die Nervenkrankheit eine wichtige Rolle als symptomatische Krankheit der Jahrhundertwende zur Moderne sowohl auf der historischen Ebene als auch in der Literatur- und Kulturgeschichte. Die Nervenkrankheit wird als eine neue Körpersprache des schwachen Individuums der nervösen Gesellschaft sowie als ein wechselseitiges Zeichen der Äußerung des Daseins und einer Sehnsucht nach größerer Selbstverwirklichung betrachtet. Bei den Künstlern ist die…

DekadenzDilettantismusKrankheitsdiskurseKrankheitskonzeptKünstlerproblematikLiteraturwissenschaftNervenkrankheitPsychoanalyseThomas MannVerfall Zum Shop

Zum ShopTim Leiendecker

causam facundo reddidit ore deus – Studien zu den Göttergesprächen in Ovids Fasti

Schriftenreihe altsprachliche Forschungsergebnisse

In den Fasti kündigt der römische Dichter Ovid Erzählungen über die Ursprünge von Festtagen und über Sternbilder an. In seinem literarischen Durchgang durch das römische (Fest-)Jahr orientiert sich Ovid am offiziellen Festkalender, setzt dabei aber eigene Schwerpunkte hinsichtlich Auswahl und Umfang der zu behandelnden Einträge.

Um die vielen verschiedenen Festtage, Bräuche, Tempelweihungen oder Sternbilder mit ihren jeweiligen Ursprüngen (Aitien)…

AitiologieAltertumswissenschaftAntike MythologieAntikes RomArchäologieAugusteische DichtungElegieFastiGöttergesprächeKalenderkommentarKlassische PhilologieLatinistikOvidRömische KaiserzeitRömische Religion Zum Shop

Zum ShopDana Ferchland

Fotografieschutz im Wandel

Auswirkungen technischer, künstlerischer und rechtlicher Veränderungen auf den Urheberrechtsschutz von Fotografien

Studien zum Gewerblichen Rechtsschutz und zum Urheberrecht

Seit ihrer Entstehung sind Fotografien und fotografieähnliche Bilder Gegenstand rechtswissenschaftlicher Diskussion gewesen. Mit dieser Studie greift die Autorin aktuelle Fragen des Fotografieurheberrechts auf: In einem ersten Schritt wird untersucht, wie virtuelle Fotogramme, im Entwicklungsprozess kreativ gestaltete Fotografien, und Kunstwerke an der Schnittstelle von Fotografie und bildender Kunst im deutschen und europäischen Urheberrecht als Schutzgegenstände erfasst…

Bildende KunstCopyrightDigitalisierungDroits d‘auteurEuGHEuropäisches UrheberrechtFotografieFotografieschutzFotogrammeGeistiges EigentumRechtsprechungRechtsvergleichRechtswissenschaftUrheberrechtUrheberrechtsschutzZufall Zum Shop

Zum ShopViktoriya Bilytska

Empirische Analysen zu Hör-Sehverstehensstrategien bei Lernern des Deutschen als Fremdsprache

LINGUA – Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis

Der Kern dieses explorativen Projektes ist die Erforschung und die Analyse der beim Hör-Seh-Verstehen zum Tragen kommenden Strategien und Schwierigkeiten, die mit Hilfe einer Methodentriangulation (beetween-method) erfasst wurden. Für die Untersuchung kamen Lautes-Denken-Protokolle (bei der Antwort auf zwei offenen Fragen zum globalen Verstehen), eine mündliche Textwiedergabe des soeben Gehörten bzw. Gesehenen sowie stimulated recall (gerichtet auf…

DaF-UnterrichtDeutsch als FremdspracheFremdsprachendidaktikFremdsprachenunterrichtHör-SehverstehenHörverstehensstrategienKontrastive ForschungSehverstehensstrategienText-Bild-BezugVerstehensstrategien Zum Shop

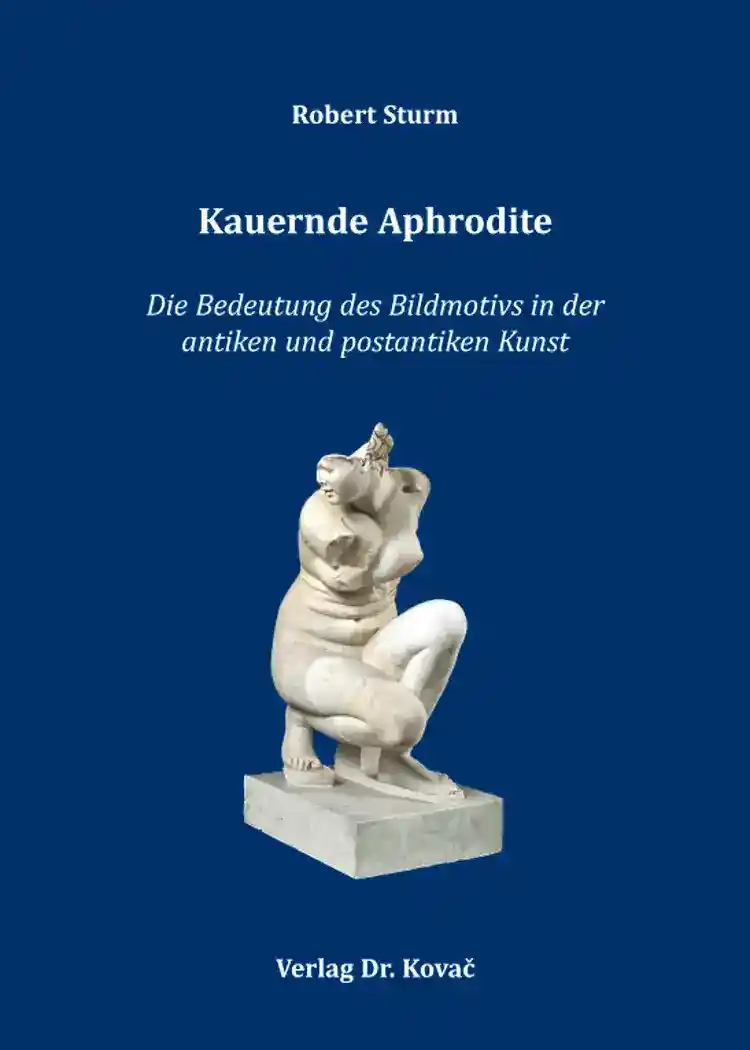

Zum ShopRobert Sturm

Kauernde Aphrodite

Die Bedeutung des Bildmotivs in der antiken und postantiken Kunst

Studien zur Geschichtsforschung des Altertums

Die Göttin Aphrodite repräsentierte ein beliebtes Motiv der antiken Bildhauerkunst. Seit Praxiteles mit seiner berühmten Knidia gingen die griechischen Skulpteure vermehrt daran, die Liebesgöttin in nackter oder halb nackter Pose nachzuzeichnen. Dieses Sujet erfuhr in der hellenistischen Kunstepoche in mehrerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung. Einerseits begann man, Aphrodite als eine in den Raum übergreifende, vielansichtige Figur zu verstehen, die in einer speziellen…

AltertumAntike BildhauerkunstAphroditeArchäologieDoidalsesGeschichteGriechische MythologieHellenistische KunstKnidiaKunstgeschichtePraxitelesRezeptionsgeschichteRömisches Kopistenwesen