Wissenschaftliche LiteraturArchäologie

Eine Auswahl unserer Fachbücher

Falls bei Ihnen die Veröffentlichung der Dissertation, Habilitation oder Masterarbeit ansteht, kontaktieren Sie uns jederzeit gern.

Zum Shop

Zum ShopTomoko Elisabeth Emmerling

Studien zu Datierung, Gestalt und Funktion der ‚Kultbauten‘ im Zeus-Heiligtum von Dodona

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

Das Zeus-Heiligtum von Dodona, in der nordwestgriechischen Landschaft Epirus gelegen, gilt als eines der ältesten und bekanntesten Heiligtümer der antiken Welt. Literarische Quellen von den homerischen Epen bis in die römische Kaiserzeit zeugen von Alter, Berühmtheit und Wertschätzung der Orakelstätte. So nimmt es…

AltertumArchitekturDodonaEpirusGriechenlandHeiligtumKlassische ArchäologieKultbautenOrakelPyrrhosTopographieZeus Zum Shop

Zum ShopHolger Lach

Faszination Rechtsmedizin

unverfälscht – lebendig – hautnah

Forschungsergebnisse aus dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Hamburg

Faszination Rechtsmedizin – das Interesse an allem, was mit Rechtsmedizin zu tun hat, ist weiter ungebrochen. Allerdings bieten TV-Krimis und Romane vielfach nur ein eingeschränktes Bild von der Wirklichkeit der Rechtsmedizin. Allzu oft wird in populären Darstellungen der Blick auf jene Tätigkeiten eingeschränkt,…

ArchäologieKlaus PüschelLaboranalysenLeichenöffnungLeichenschauMooraMoorleichenRechtsmedizinStörtebekerThanatologie Zum Shop

Zum ShopAndrea Schidlofski

Konstruierte Antike

Der Echtheitsbegriff erläutert an archäologischen Denkmälern

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

Auf provokante Weise nähert sich A. Schidlofski dem Thema Antikenrezeption. Damit kommt sie in Kontakt mit dem Echtheitsbegriff. Gleichzeitig deckt sie die dahinter verborgenen Machtstrukturen auf. Denn das Streben nach Authentizität kann einerseits für die Forschung Großes leisten, andererseits aber auch einen…

AltertumAntikenrezeptionArchäologieArchäologische KritikAuthentizitätFälschungenHermeneutikImitationenKlassik als MachtinstrumentKopienkritikKunsthandelOriginaleTheorien in der Archäologie Zum Shop

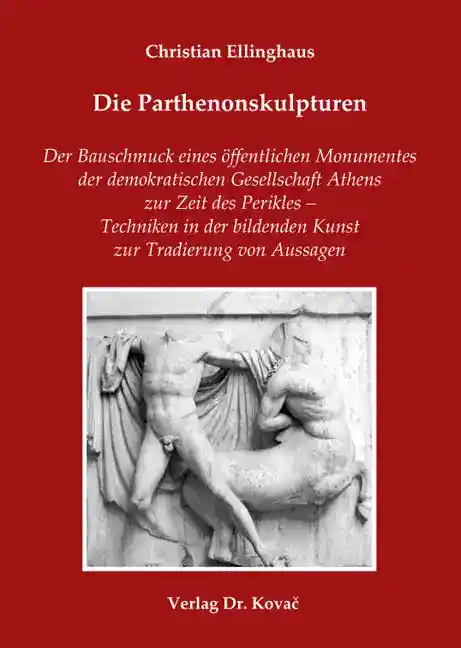

Zum ShopChristian Ellinghaus

Die Parthenonskulpturen

Der Bauschmuck eines öffentlichen Monumentes der demokratischen Gesellschaft Athens zur Zeit des Perikles – Techniken in der bildenden Kunst zur Tradierung von Aussagen

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

Der Athener ist im 6. und 5. Jh. v. Chr. im öffentlichen Lebensbereich von einer Vielzahl an Bildern umgeben. Zahlreiche Statuen, Figurengruppen und Reliefs zieren die Agora und die Heiligtümer, viele Bauten und Tempel weisen figürlichen Bildschmuck auf. Die athenische Gesellschaft verbindet mit den Bildern als…

AltertumArchäologieAthenBauplastikBauschmuckBildaussageDemokratieFunktionGriechenlandIkonographieMythenbilderMythosParthenonPeriklesPheidiasPhidiasSkulpturen Zum Shop

Zum ShopDeborah Barbara Karl-Brandt

Frauenschmuck der späten Bronzezeit und vorrömischen Eisenzeit in Horten des südlichen Nordeuropas

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

Das Buch befasst sich mit Frauenschmuck aus Niederlegungen in Südskandinavien und Norddeutschland. In einem interdisziplinären Ansatz wurden archäologische, soziologische, religionswissenschaftliche, ethnologische und naturwissenschaftliche Ansätze kombiniert, um das Quellenmaterial fundiert zu analysieren. So…

ArchäologieBronzezeitBronzezeitliche ReligionDepotfundeFrauenschmuckHortMoorfundeNiederlegungNorddeutschlandOpferRitualtheorieSüdskandinavienUrgeschichteVergleichende ReligionswissenschaftVor- und FrühgeschichteVorrömische Eisenzeit Zum Shop

Zum ShopJohannes Laichner

Die Sustentatioszene auf stadtrömischen frühchristlichen Sarkophagen

Die Orans zwischen zwei Begleitern

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

Johannes Laichner setzt sich mit einem Bildthema der frühchristlichen Sarkophagkunst auseinander, das bisher in seiner inhaltlichen Ausdeutung sehr zwiespältig dargelegt wurde: Die Sustentatioszene – eine weibliche Oransfigur wird von zwei männlichen Gestalten rechts und links an ihren erhobenen Händen…

BegleiterFrühchristliche KunstFürsprecherGöttliches GerichtJenseitsvorstellungKlassische ArchäologieOransParakletReliefSarkophagStadtrömischSustentatioTheologie Zum Shop

Zum ShopLars Frühsorge, Armin Hinz, Annette I. Kern & Ulrich Wölfel (Hrsg.)

Götter, Gräber und Globalisierung: Indianisches Leben in Mesoamerika

40 Jahre Alt- und Mesoamerikanistik an der Universität Hamburg

Schriften zur Kulturwissenschaft

Der Studiengang Mesoamerikanistik an der Universität Hamburg feierte 2005 sein 40-jähriges Bestehen. Um das breite Spektrum der Arbeitsfelder des Faches einem größeren Publikum nahezubringen, wurden anlässlich des Jubiläums zwei Ringvorlesungen veranstaltet.

Der Band versammelt die Beiträge der Referenten…

ArchäologieAztekenEpigraphieEthnohistorieEthnologieFachgeschichteGlobalisierungGuatemalaIndigene KulturenKulturwissenschaftLinguistikMayaMesoamerikaMexikoOaxaca Zum Shop

Zum ShopLars Frühsorge

Archäologisches Kulturerbe, lokale Erinnerungskultur und jugendliches Geschichtsbewusstsein bei den Maya

Eine historische und ethnographische Untersuchung indigener Interpretationen der vorspanischen Zeit, der spanischen Invasion und des Bürgerkriegs in Guatemala

Schriften zur Kulturwissenschaft

Die letzten Jahrzehnte bedeuteten einen radikalen Umbruch in der Geschichte und Geschichtsschreibung der Maya. Während sich das wissenschaftliche Bild der vorspanischen Kultur durch die Entzifferung der Hierogylphenschrift erheblich erweiterte, hatte die Repression der indigenen Bevölkerung im guatemaltekischen…

BürgerkriegErinnerungskulturEthnohistorieEthnologieGeschichtsbewusstseinGewaltGuatemalaIndigene ArchäologieKulturwissenschaftMayaMesoamerikaReligionSchule Zum Shop

Zum ShopKorana Deppmeyer

Kaisergruppen von Vespasian bis Konstantin

Eine Untersuchung zu Aufstellungskontexten und Intentionen der statuarischen Präsentation kaiserlicher Familien

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

Kaisergruppen stellen für fast jedes Kaiserhaus von Vespasian bis Konstantin ein geläufiges und übliches Medium zur Bekanntmachung und Repräsentation des jeweiligen herrscherlichen Umkreises und kaiserlichen Regierungsprogramms dar.

Für alle Dynastien lassen sich sowohl Tendenzen zu üblichen und…

AltertumArchäologieAufstellungskontextDedikationDynastieHerrschaftsprogrammKaisergruppenKaiserstatuenKlassische ArchäologieMünzbildRömische KaiserStatuengruppen